La Tasse et la Théière

Blogue

-

12 juin 2025

L’Opéra de Montréal annonce une transition de leadership

Le conseil d’administration de l’Opéra de Montréal annonce aujourd’hui la retraite de son directeur général, Patrick Corrigan, qui prendra effet le 1er novembre 2025.

-

20 mars 2025

Un don exceptionnel de la famille Zhao-Ionescu

Une nouvelle génération de philanthropes

-

27 février 2025

L’Opéra de Montréal annonce sa nouvelle saison 2025-2026 et un soutien majeur à la création

Montréal, le 26 février 2025 – L’Opéra de Montréal lève le rideau sur une saison 2025-2026 marquée par des choix déterminants et leurs conséquences, explorant le pouvoir de nos décisions à travers quatre chefs-d’œuvre

-

04 février 2025

La Tasse et la Théière

Texte préparé par Jennifer Szeto, directrice de l'Atelier lyrique Photo de couverture : Vivien Gaumand

-

07 octobre 2024

Hamlet vs Incendies : La tragédie sur scène

Cette analyse est le fruit d'une collaboration entre Duceppe et l'Opéra de Montréal, dans le cadre de leurs saisons respectives.

-

24 septembre 2024

Mégane et Pascal - Le Barbier de Séville

Chaque affiche de nos opéras de la saison 24-25 met en scène des jeunes qui ont participé à nos programmes d'éducation et d'action sociale.

-

13 juin 2024

Accessibilité universelle : une première représentation adaptée pour l’Opéra de Montréal

Texte : Véronique Gauthier

-

13 juin 2024

Culture philanthropique : une conversation avec Marc-André Nantais

Gestionnaire de portefeuille de métier, Marc-André Nantais est bien connu dans le milieu montréalais pour son implication au niveau ph

-

30 avril 2024

Alain Gauthier: La Traviata transportée au cœur des années 20

Il y a eu l’arrivée de la pandémie, au printemps 2020. Puis une nouvelle fermeture des salles à l’hiver 2022.

-

25 avril 2024

La force d’un destin : feu Anne-Marie Fortin

Au début de la présente saison, la fondation familiale Infilise a contacté l’Opéra de Montréal pour honorer la mémoire d’une personne chère, feu Anne-Marie Fortin.

-

05 mars 2024

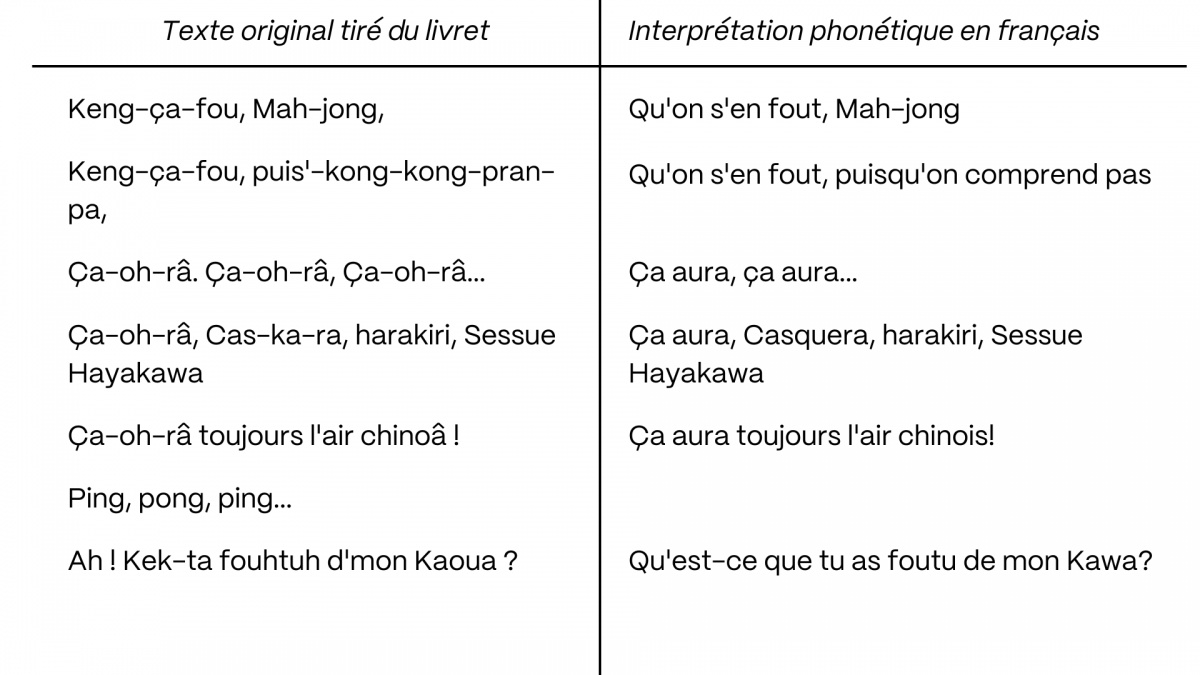

On rigole à l'opéra!

Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une programmation jeunesse concoctée par notre département

-

18 janvier 2024

Retour vers le futur... de l’OPÉRA!

Vickie Zhao, Alex Ionescu et l’aventure de La Reine-garçon Texte : François Ulrich Photo : Tam Photography

-

30 novembre 2023

Déployer ses ailes : Le programme de lancement de carrière

À l’été 2022, vous avez été nombreux à soutenir une nouvelle initiative en aide aux artistes « diplômés » de l’Atelier lyrique : le programme de lancement de carrière. Voici quelques bonnes nouvelles dans la foulée de cette campagne.

-

20 novembre 2023

Sieger Roorda : l'importance de la préparation mentale à la performance

Sieger Roorda, consultant en performance mentale

-

01 novembre 2023

Portrait Karoline Podolak, soprano

KAROLINE PODOLAK, SOPRANO ATELIER LYRIQUE 2022-2023

-

25 octobre 2023

La 7e édition du Gala Talent : Notre rendez-vous annuel philanthropique!

C’est avec grande excitation que l’Opéra de Montréal tiendra la 7e édition de son Gala Talent, le jeudi 9 novembre prochain, à la salle Wilfrid-Pelletier, revenant ainsi à u

-

20 septembre 2023

Les Noces de Figaro: une entrée en scène idéale pour Nicolas Ellis

Texte : Véronique Gauthier Photo : Vivien Gaumand

-

19 juillet 2023

Portrait Martina Myskohlid, mezzo-soprano

MARTINA MYSKOHLID ATELIER LYRIQUE 2021-2023

-

01 juin 2023

Portrait Sydney Frodsham, contralto

sydney frodsham, contraltO ATELIER LYRIQUE 2020-2023

-

08 mai 2023

Nouvelles nominations au conseil d'administration de l'Opéra de Montréal

Me René Branchaud, président du conseil d’administration de l’Opéra de Montréal, est très heureux d’annoncer la nomination de nouveaux officiers au sein du conseil d’administration de la compagnie.

-

23 mars 2023

Recherche figuration - Madama Butterfly

L'Opéra de Montréal est à la recherche de figurants issus des communautés de l'Asie de l'Est (Japon, Corée, Chine, Taïwan, Mongolie, Viêt Nam, Singapour) pour faire partie de sa procha

-

15 mars 2023

Rocio Vadillo : quand le flamenco rencontre l’opéra

Texte : Véronique Gauthier Photo : Pier-Olivier Pinard

-

09 mars 2023

L’Opéra de Montréal lance sa nouvelle saison 23-24 et annonce la composition de sa nouvelle cohorte de l’Atelier lyrique

C’est avec une grande fébrilité que l’Opéra de Montréal lance aujourd’hui sa saison 2023-24, avec une formidable sélection d’œuvres, incluant Les Noces de Figaro, La Reine-garçon, Enigma, La Traviata et Le

-

09 mars 2023

Lancement du programme La voix harmonisée à l'Opéra de Montréal

L’Opéra de Montréal est très fier de lancer son tout nouveau programme, La voix harmonisée, dédié à développer et perfectionner la pose de voix des femmes trans grâce à la tec

-

09 mars 2023

Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal : l’Opéra de Montréal annonce la nomination d’une nouvelle directrice

L’Opéra de Montréal a le plaisir d’annoncer la nomination de Mme Jennifer Szeto au poste de Directrice de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, succédant ainsi à Chantal Lambert qui prendra sa retr

-

09 mars 2023

Esther Gonthier: quand rigueur et plaisir se rencontrent au piano

Texte : Véronique Gauthier

-

31 janvier 2023

Ariane Girard: une magicienne de la voix au service des jeunes artistes

Texte : Véronique Gauthier Photos : Marianne Charland

-

08 décembre 2022

Chantal Lambert : une riche carrière à l’Atelier lyrique

Texte : Véronique Gauthier Photo : Marianne Charland

-

09 septembre 2022

Etienne Dupuis et Nicole Car : se retrouver en famille à l’Opéra de Montréal

Texte : Véronique Gauthier Photos : Tam Photography

-

06 septembre 2022

Portrait Kirsten LeBlanc, soprano

Kirsten LeBlanc, soprano Atelier lyrique 2019-2022

-

25 juillet 2022

Éric Champagne: donner vie à Marguerite Yourcenar en musique

Texte : Véronique Gauthier Photos : Tam Photography

-

01 juin 2022

Portrait : Sarah Dufresne, soprano

Découvrez le parcours de Sarah Dufresne, soprano sensible à la voix d’or, résidente à l’Atelier lyrique de 2020 à 2022!

-

04 mai 2021

Portrait : Jean-Philippe Mc Clish, baryton-basse

JEAN-PHILIPPE MC CLISH, BARYTON-BASSE ATELIER 2019-2021

-

07 décembre 2020

Portrait : Holly Kroeker, pianiste

Arrivée à Montréal en 2018 pour démarrer une nouvelle aventure à l’Opéra de Montréal, Holly est rapidement tombée amoureuse de la ville, ainsi que de la famille qu’elle a trouvée à l’Atelier lyrique.

-

23 avril 2020

Portrait : Rose Naggar-Tremblay

Artiste curieuse, créative et sensible, Rose termine présentement la troisième année de son cheminement à l’Atelier lyrique.

-

23 avril 2020

Portrait : Elizabeth Polese

C’est accompagnée de son mari Jesse et de leur chienne Darcy que la soprano s’est installée à Montréal à l’automne 2018 pour débuter son aventure à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal.

-

20 avril 2020

Portrait : Spencer Britten

C’est dans un studio ensoleillé de l’Atelier lyrique que nous faisons la connaissance du jeune ténor rossinien originaire de Vancouver.

-

13 mars 2020

IMPORTANT : Représentations reportées

La santé et la sécurité de notre public, de nos artistes invités et de notre équipe sont d'une importance capitale pour le conseil d'administration et la direction de l'Opéra de Montréal.